Le confort ne s’achète pas avec un coussin, il se construit en maîtrisant les flux invisibles de votre maison.

- Lutter contre le froid, c’est traquer les ponts thermiques, pas seulement monter le chauffage.

- Le véritable silence s’obtient en désolidarisant les structures, et non en épaississant simplement les murs.

Recommandation : Commencez par une thermographie de votre enveloppe avant d’investir dans tout autre aménagement pour identifier les vraies priorités.

Cette sensation de froid persistant malgré un chauffage poussé au maximum, le bruit des pas des voisins qui devient une trame sonore imposée, ou cette pièce qui reste obstinément sombre même au cœur de l’été… Ces inconforts du quotidien sont souvent traités avec des solutions de surface : un plaid plus épais, des bougies parfumées, des couleurs claires aux murs. Si ces gestes apportent une touche de chaleur à l’âme, ils ne s’attaquent jamais à la racine du problème. Le bien-être à la maison, surtout sous le climat rigoureux du Québec, est bien plus qu’une question d’esthétique.

La quête du confort absolu nous invite à changer de perspective. Et si la clé n’était pas dans l’accumulation d’objets douillets, mais dans une approche plus profonde, presque architecturale ? L’idée est de penser sa maison non pas comme une coquille inerte à décorer, mais comme un organisme vivant. C’est le concept du confort systémique : une harmonie où chaque élément — l’enveloppe du bâtiment, la qualité de l’air, la nature de la lumière et l’acoustique — travaille de concert pour créer un véritable sanctuaire sensoriel.

Cet angle de vue transforme notre rapport à l’habitat. Il ne s’agit plus de masquer les symptômes, mais de soigner les causes. Nous allons explorer comment orchestrer les flux invisibles qui régissent la sensation de bien-être : le flux de chaleur, le flux sonore, le flux de lumière et le flux d’air. Ce guide vous apprendra à lire la physique de votre bien-être pour poser des gestes durables et efficaces, et faire de votre résidence un cocon parfaitement adapté à votre vie et aux saisons québécoises.

Pour vous accompagner dans cette transformation, nous avons structuré ce guide en huit étapes clés, chacune abordant une dimension essentielle du confort. Du silence retrouvé à la chaleur enveloppante, découvrez comment reprendre le contrôle de votre environnement.

Sommaire : Créer un sanctuaire sensoriel à la maison

- Pourquoi avez-vous toujours froid chez vous même avec le chauffage à fond ? L’enquête sur les ponts thermiques

- Le guide pour ne plus entendre vos voisins : les solutions d’isolation phonique qui fonctionnent vraiment

- Faire entrer la lumière : les astuces de décoration et de rénovation pour illuminer une pièce sombre

- Votre air intérieur est-il plus pollué que l’air extérieur ? Le guide pour une maison qui respire la santé

- Thermopompe, plinthes électriques, plancher chauffant : quel système de chauffage est fait pour votre maison (et votre budget) ?

- Le guide pour choisir une peinture sans COV qui ne sacrifie ni la couleur ni la durabilité

- Double ou triple vitrage ? PVC, bois ou alu ? Le guide pour choisir vos nouvelles fenêtres

- L’isolation parfaite, le geste ultime pour un cocon durable et économique

Pourquoi avez-vous toujours froid chez vous même avec le chauffage à fond ? L’enquête sur les ponts thermiques

Cette sensation de courant d’air glacial près d’une fenêtre ou d’un mur froid au toucher, même lorsque le thermostat indique une température confortable, n’est pas une simple impression. C’est la signature d’un pont thermique. Ces « autoroutes à froid » sont des zones de l’enveloppe de votre maison où l’isolation est rompue, permettant à la chaleur de s’échapper à grande vitesse. Bien qu’invisibles, leur impact est majeur : une étude montre que les ponts thermiques représentent de 5 % à 10 % des pertes de chaleur totales d’un bâtiment.

Au Québec, la structure même de nombreuses habitations crée des ponts thermiques notoires. L’architecture des plex montréalais, avec leurs balcons en porte-à-faux qui prolongent la structure du plancher vers l’extérieur, est un cas d’école. Ces jonctions entre la façade et le plancher ou la toiture sont des points faibles critiques. Combinés à une ventilation imparfaite, ces points froids favorisent la condensation, ouvrant la porte à la prolifération de moisissures, un enjeu de santé publique majeur dans un climat marqué par de grands écarts de température.

Traquer ces fuites est la première étape vers un confort thermique réel. Avant même de penser à changer votre système de chauffage, il est impératif d’identifier et de colmater ces brèches dans votre enveloppe. Cela permet non seulement d’éliminer les zones froides, mais aussi de réduire significativement vos besoins en chauffage et de protéger la structure de votre maison. Pour vous aider à devenir détective thermique, voici une méthode simple pour commencer votre enquête.

Votre plan d’action : détecter les ponts thermiques

- Observation sensorielle : Parcourez votre maison pieds nus par une journée froide. Identifiez les zones de plancher glaciales et les murs froids au toucher. Repérez les légers courants d’air près des plinthes et des cadres de fenêtres.

- Analyse comparative : Comparez votre facture énergétique avec celles de voisins ayant une surface et un type de logement similaires. Un écart significatif peut indiquer des problèmes d’enveloppe.

- Mesure infrarouge : Utilisez un thermomètre infrarouge (disponible à faible coût) durant une vague de froid. Scannez les murs, plafonds et jonctions pour visualiser les écarts de température qui trahissent les fuites.

- Identification des zones critiques : Portez une attention particulière aux jonctions structurelles : murs/planchers, murs/toit, contours des fenêtres et des portes, et la solive de rive (la jonction entre la fondation et les murs du rez-de-chaussée).

- Diagnostic professionnel : Pour un bilan exhaustif, faites appel à un conseiller du programme Rénoclimat. Il réalisera un test d’infiltrométrie et un rapport de thermographie complet, identifiant avec précision chaque faiblesse de votre enveloppe.

Le guide pour ne plus entendre vos voisins : les solutions d’isolation phonique qui fonctionnent vraiment

Le confort d’un foyer ne se mesure pas qu’en degrés Celsius, mais aussi en décibels. Le bruit — qu’il s’agisse des bruits aériens comme les conversations et la télévision, ou des bruits d’impact comme les pas et les objets qui tombent — est une source majeure de stress. Créer un cocon acoustique est essentiel, surtout en milieu urbain dense comme à Montréal. L’erreur commune est de croire qu’il suffit d’ajouter de la masse (un mur plus épais) pour bloquer le son. En réalité, la clé est la désolidarisation : créer une rupture dans la structure pour que les vibrations sonores ne puissent pas se propager.

L’efficacité d’une paroi contre le bruit se mesure par son Indice de Transmission du Son (ITS). Une paroi standard a un ITS d’environ 35, ce qui laisse passer les conversations fortes. Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), l’ajout de solutions d’isolation spécifiques peut radicalement changer la donne. Une bonne insonorisation peut faire grimper l’indice de transmission sonore jusqu’à 65, un niveau où même les cris ne sont plus audibles. L’objectif est de créer un système « masse-ressort-masse », où deux masses rigides (comme des panneaux de gypse) sont séparées par un élément absorbant et résilient (comme de la laine acoustique et des barres résilientes).

Le schéma ci-dessous illustre le principe d’une paroi désolidarisée, une technique fondamentale pour construire une véritable enveloppe sensorielle contre les nuisances sonores.

Comme on peut le voir, ce n’est pas un seul matériau qui fait le travail, mais l’agencement intelligent de plusieurs couches aux propriétés différentes. Chaque type de bruit demande une stratégie adaptée, car les vibrations ne se propagent pas de la même manière dans l’air et dans les solides. Le tableau suivant vous aidera à y voir plus clair.

Pour choisir la bonne stratégie, il est crucial de bien identifier la nature du bruit qui vous dérange. Voici une comparaison des solutions les plus courantes et de leur efficacité relative.

| Type de bruit | Solution recommandée | Efficacité ITS (cible) | Coût relatif |

|---|---|---|---|

| Bruits aériens (voix, TV) | Barres résilientes + laine minérale + 2 épaisseurs de gypse | 45-55 | $$ |

| Bruits d’impact (pas, objets) | Membrane acoustique sous un nouveau plancher flottant | 50-60 | $$$ |

| Bruits de rue (trafic) | Fenêtres à vitrage laminé acoustique | 35-42 | $$$$ |

| Bruits multiples (mur mitoyen) | Injection de cellulose dense (3.5 lb/pi³) dans la cavité murale | 48-58 | $$$ |

Faire entrer la lumière : les astuces de décoration et de rénovation pour illuminer une pièce sombre

La lumière naturelle est un nutriment essentiel à notre bien-être. Elle régule notre horloge biologique, améliore notre humeur et notre productivité. Pourtant, dans de nombreuses habitations, notamment les rez-de-chaussée de plex ou les maisons en rangée, certaines pièces souffrent d’un manque chronique de luminosité. Plutôt que de simplement multiplier les lampes, l’approche holistique consiste à orchestrer une véritable chorégraphie lumineuse : maximiser chaque photon qui entre et le faire danser à travers l’espace.

L’idée est de transformer les surfaces de la pièce en alliées. Un mur n’est pas qu’une séparation, c’est un réflecteur potentiel. Le choix de la peinture est donc stratégique : une finition satinée ou semi-lustrée, dans des tons clairs, réfléchira bien plus la lumière qu’une finition mate. Les miroirs, utilisés avec intelligence, ne servent plus seulement à se regarder mais à « voler » la lumière d’une fenêtre pour l’envoyer dans un coin sombre. C’est un jeu de réflexions et de diffusion qu’il faut apprendre à maîtriser.

Comme le souligne judicieusement un guide de CAA-Québec, l’approche doit être double, surtout face aux longs hivers québécois. Il faut à la fois optimiser l’existant et complémenter intelligemment. Dans cette optique, l’éclairage artificiel devient un partenaire de la lumière naturelle, et non un simple substitut.

L’aménagement intérieur peut maximiser l’exposition à la lumière naturelle en hiver et être complété par des lampes de luminothérapie, un atout majeur durant les longs hivers québécois.

– CAA-Québec, Conseils pour la maison

Pour transformer une pièce sombre en un espace baigné de clarté, voici une série de stratégies concrètes à mettre en œuvre, allant du simple ajustement décoratif à la rénovation plus conséquente.

- Positionner stratégiquement le mobilier : Placez les bureaux et les coins lecture perpendiculairement à la fenêtre pour bénéficier de la lumière sans être ébloui.

- Libérer les fenêtres : Remplacez les rideaux opaques par des voilages légers, des stores enrouleurs translucides ou des stores « jour-nuit » qui permettent de moduler la lumière.

- Utiliser des miroirs-réflecteurs : Installez un grand miroir sur le mur opposé à la fenêtre principale pour doubler visuellement la source lumineuse et la projeter plus loin.

- Choisir les bonnes finitions : Optez pour des peintures claires avec une finition satinée ou lustrée qui réfléchit la lumière, contrairement au mat qui l’absorbe.

- Mimer le cycle du soleil : Utilisez des ampoules intelligentes programmables pour varier la température de couleur au fil de la journée : une lumière vive et froide (autour de 5000K) pour stimuler l’éveil le matin, et une lumière chaude et douce (autour de 2700K) pour préparer au repos le soir.

- Envisager une solution zénithale : Dans les espaces centraux sans fenêtres (comme un couloir ou une salle de bain), l’installation d’un puits de lumière ou d’un tunnel solaire peut transformer radicalement l’ambiance.

Votre air intérieur est-il plus pollué que l’air extérieur ? Le guide pour une maison qui respire la santé

C’est un paradoxe déconcertant : l’endroit où nous nous sentons le plus en sécurité, notre maison, abrite souvent un air plus pollué que celui de l’extérieur. Dans notre quête d’efficacité énergétique, nous avons rendu nos maisons de plus en plus étanches. Une bonne chose pour la facture de chauffage, mais un piège pour la qualité de l’air. Sans une ventilation adéquate, les polluants s’accumulent : composés organiques volatils (COV) émis par les peintures et les meubles, humidité excessive favorisant les moisissures, particules fines, etc. Assurer la respiration du bâti est donc un pilier fondamental du confort systémique.

Le simple fait d’ouvrir les fenêtres, bien que bénéfique, est insuffisant et énergivore en hiver. La solution moderne et adaptée au climat québécois est le ventilateur-récupérateur de chaleur (VRC), ou échangeur d’air. Cet appareil est le poumon mécanique de la maison : il expulse l’air vicié et humide de l’intérieur tout en faisant entrer de l’air frais de l’extérieur. Son ingéniosité réside dans son noyau récupérateur de chaleur, qui transfère jusqu’à 80% de la chaleur de l’air sortant à l’air entrant, limitant ainsi les pertes énergétiques.

L’installation d’un tel système, comme illustré ci-dessous, est aujourd’hui une norme dans la construction neuve au Québec et une amélioration essentielle en rénovation pour toute maison bien isolée.

Le VRC gère l’humidité, évacue les polluants et assure un apport constant en oxygène, créant un environnement intérieur sain et vivifiant. C’est un investissement direct dans la santé de votre famille, qui prévient les problèmes respiratoires, les allergies et la fatigue chronique liée à une mauvaise qualité de l’air. Il ne s’agit pas d’un luxe, mais d’une composante essentielle de l’enveloppe sensorielle d’une maison moderne et performante.

Au-delà de la ventilation mécanique, la sélection de matériaux de construction et de finition à faibles émissions est tout aussi cruciale. Chaque choix, de la peinture au revêtement de sol, contribue à la composition de l’air que vous respirez chaque jour. Une maison qui respire la santé est une maison où l’on a consciemment choisi de minimiser les sources de pollution à l’intérieur, tout en assurant leur évacuation efficace.

Thermopompe, plinthes électriques, plancher chauffant : quel système de chauffage est fait pour votre maison (et votre budget) ?

Le choix d’un système de chauffage au Québec est une décision qui pèse lourd, tant sur le confort que sur le portefeuille. Au-delà du simple coût d’installation, il faut évaluer l’efficacité, le coût d’opération annuel et la qualité de la chaleur produite. Le chauffage par plinthes électriques, omniprésent, est peu coûteux à installer mais peut être énergivore. À l’autre bout du spectre, la thermopompe s’impose comme une solution de plus en plus populaire, et pour cause : elle ne produit pas de chaleur, elle la déplace. En hiver, elle capte les calories présentes dans l’air extérieur (même par temps froid) pour les transférer à l’intérieur.

Cette technologie permet une efficacité redoutable. En effet, des analyses montrent qu’installer une thermopompe peut réduire les coûts de chauffage jusqu’à 50 % par rapport à un système à résistance électrique. De plus, elle offre l’avantage de climatiser en été, un atout non négligeable. Cependant, son efficacité diminue par grand froid (sous -20°C), nécessitant un système d’appoint. Le plancher chauffant, quant à lui, offre un confort rayonnant inégalé, diffusant une chaleur douce et homogène du sol vers le haut, mais son installation est plus complexe et coûteuse.

Le choix idéal dépend donc de votre type d’habitation, de votre budget de rénovation, et de votre sensibilité au confort. Les généreuses subventions offertes par les programmes comme Rénoclimat et Chauffez Vert peuvent également faire pencher la balance en faveur de systèmes plus performants comme les thermopompes.

Pour vous aider à naviguer entre ces options, voici une analyse comparative des coûts et des bénéfices des principaux systèmes de chauffage utilisés au Québec, basée sur les données d’Hydro-Québec pour une maison type.

| Système | Coût d’installation (approximatif) | Coût annuel d’opération (1500 pi²) | Efficacité à -25°C | Subventions disponibles (max) |

|---|---|---|---|---|

| Thermopompe centrale | 15 000 $ – 20 000 $ | 600 $ – 800 $ | 60-70% (appoint requis) | Jusqu’à 7 000 $+ (provincial + fédéral) |

| Plinthes électriques | 3 000 $ – 5 000 $ | 1 200 $ – 1 500 $ | 100% | Aucune |

| Plancher radiant électrique | 10 000 $ – 25 000 $ | 700 $ – 900 $ | 100% | Peut être admissible via certains programmes |

Le guide pour choisir une peinture sans COV qui ne sacrifie ni la couleur ni la durabilité

La touche finale d’une rénovation, la peinture, est aussi l’un des plus grands contributeurs potentiels à la pollution de l’air intérieur. Les peintures traditionnelles à base de solvants libèrent des composés organiques volatils (COV), des produits chimiques qui s’évaporent à température ambiante et peuvent causer des maux de tête, des irritations et des problèmes respiratoires à long terme. Choisir une peinture saine est donc un geste essentiel pour la respiration de votre bâti.

Aujourd’hui, le marché offre une vaste gamme de peintures « sans COV » ou « à faible teneur en COV ». Cependant, il est crucial de savoir lire les étiquettes et de comprendre les nuances. Comme le précisent les experts, il y a une différence fondamentale entre une peinture qui contient peu de COV et une peinture qui n’émet rien une fois sèche.

Au-delà du ‘sans COV’, il faut distinguer zéro COV et zéro émission. Les peintures zéro émission continuent de ne rien dégager même après séchage, ce qui est l’idéal pour les chambres et les espaces de vie.

– ÉcoPeinture, Guide des peintures écologiques

Heureusement, il n’est plus nécessaire de sacrifier la performance pour la santé. Les nouvelles générations de peintures écologiques, notamment de marques québécoises, offrent une excellente durabilité, un grand pouvoir couvrant et des palettes de couleurs infinies. En plus des peintures acryliques, des options naturelles comme les enduits à la chaux ou à l’argile gagnent en popularité pour leur esthétique unique et leurs propriétés respirantes, qui aident à réguler l’humidité de la pièce.

Pour faire un choix éclairé lors de votre prochain projet de peinture, voici les points essentiels à vérifier pour garantir un produit sain et performant.

- Rechercher les certifications : Au Canada, le logo ÉcoLogo est une référence qui certifie une teneur en COV inférieure à 50 g/L. La certification américaine Green Seal est également un gage de qualité pour des produits à très faibles émissions.

- Distinguer « Zéro COV » de « Zéro Émission » : Privilégiez les produits affichant « Zéro Émission » pour les pièces les plus sensibles comme les chambres d’enfants, garantissant l’absence de dégagement gazeux après le séchage.

- Explorer les marques locales : Des marques québécoises comme Sico avec sa gamme Évolution (certifiée 0 COV) ou Benjamin Moore avec sa gamme Natura (0 émission) sont des choix fiables et accessibles.

- Considérer les alternatives naturelles : Pour une approche biophilique, explorez les enduits à la chaux ou à l’argile, disponibles chez des distributeurs spécialisés. Ils sont naturellement sans COV et antifongiques.

- Demander la fiche technique : En cas de doute, n’hésitez pas à demander au détaillant la fiche technique du produit, qui détaille la composition et les données d’émissions après séchage.

Double ou triple vitrage ? PVC, bois ou alu ? Le guide pour choisir vos nouvelles fenêtres

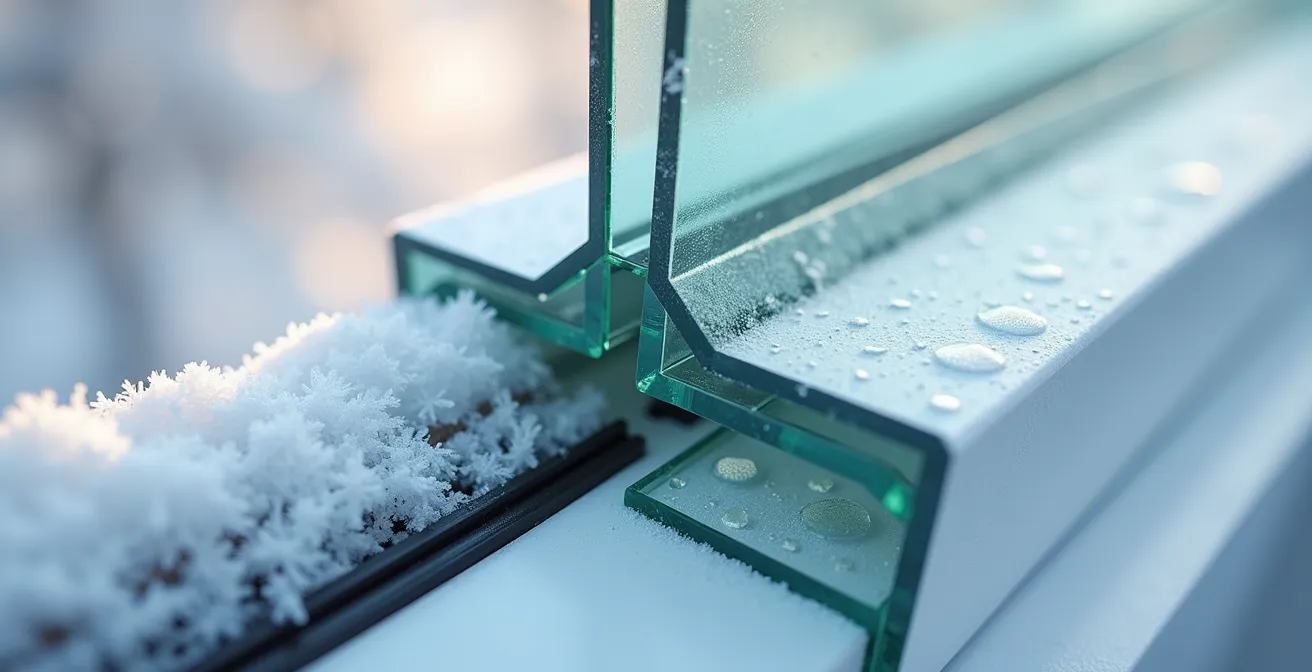

Les fenêtres sont les yeux de la maison. Elles nous connectent à l’extérieur, inondent nos espaces de lumière, mais elles sont aussi, par nature, le point le plus faible de l’enveloppe thermique et acoustique. Choisir de nouvelles fenêtres au Québec est une décision technique cruciale. L’époque où le double vitrage était la norme est révolue. Face à nos hivers, le triple vitrage s’impose de plus en plus comme le choix logique pour qui vise le confort absolu et des économies d’énergie à long terme.

Alors que le double vitrage performant atteint une valeur isolante d’environ R-4, le triple vitrage offre une valeur isolante de R-8 à R-10, soit plus du double. Cet écart est colossal. En hiver, une fenêtre triple vitrage reste tempérée au toucher, éliminant la sensation de paroi froide et les courants d’air par convection. La condensation y est quasi inexistante, protégeant les cadres et prévenant les moisissures. L’investissement initial plus élevé est rapidement compensé par les économies de chauffage et un gain de confort spectaculaire.

Cependant, la performance d’une fenêtre ne se limite pas à son vitrage. Le choix du matériau du cadre (PVC, bois, aluminium, hybride) et, surtout, la qualité de l’installation sont tout aussi déterminants. Pour les propriétaires montréalais, un critère est non négociable : la certification ENERGY STAR® pour la bonne zone climatique. Montréal se situe en Zone 2. Une fenêtre doit donc être spécifiquement certifiée pour cette zone, garantissant qu’elle a été testée et approuvée pour résister à nos conditions hivernales. Une fenêtre mal installée, même la plus performante, peut perdre jusqu’à 50% de son efficacité. Il est donc impératif de faire appel à un installateur qualifié, détenant une licence RBQ et idéalement une certification de l’Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ).

Le choix du matériau du cadre dépendra de votre budget, de l’esthétique recherchée et de l’entretien que vous êtes prêt à consentir. Le PVC est abordable et sans entretien, le bois offre une chaleur et une performance incomparables mais demande plus de soin, tandis que l’aluminium est durable et fin, idéal pour un look contemporain, souvent en combinaison hybride avec du PVC ou du bois à l’intérieur.

À retenir

- Le confort est un système : la chaleur, le son, la lumière et l’air doivent être gérés en synergie, et non comme des problèmes isolés.

- Priorisez l’enveloppe : l’étanchéité à l’air et l’isolation des combles sont les investissements les plus rentables pour améliorer votre confort et réduire votre facture d’énergie au Québec.

- La qualité de l’air est non négociable : un échangeur d’air (VRC) et des matériaux à faibles émissions (peinture, etc.) sont essentiels pour une maison saine et moderne.

L’isolation parfaite, le geste ultime pour un cocon durable et économique

Nous avons exploré les différents flux qui composent le confort d’une maison. Tous ces éléments — chaleur, son, air — convergent vers un concept central : l’intégrité de l’enveloppe du bâtiment. Isoler, ce n’est pas simplement ajouter de la laine partout. C’est une intervention chirurgicale qui doit suivre un ordre de priorité logique pour être efficace et rentable. Vouloir changer ses fenêtres avant d’avoir isolé son grenier, c’est comme mettre un chapeau chaud tout en étant torse nu dans la neige.

Au Québec, la physique du bâtiment est claire : la chaleur monte et l’air chaud qui s’échappe est remplacé par de l’air froid qui s’infiltre. Les deux gestes les plus rentables sont donc, sans contredit, le scellement des fuites d’air et l’isolation des combles. Un propriétaire d’un duplex à Rosemont a pu réduire sa facture Hydro-Québec de 800 $ par an simplement en suivant le programme Rénoclimat. Ses travaux, concentrés sur l’isolation des combles à R-60, l’étanchéisation et l’isolation de la solive de rive, ont représenté un investissement net de 3 100 $ après subventions, pour un retour sur investissement en moins de 4 ans. Cet exemple démontre la puissance d’une approche priorisée.

Pour vous guider dans vos rénovations, voici la pyramide des priorités en matière d’isolation, spécifiquement pensée pour le climat québécois et maximisant le retour sur investissement.

- Priorité 1 : Étanchéisation à l’air. C’est le geste le plus payant. Utilisez du calfeutrant et des coupe-froid pour sceller toutes les fissures et ouvertures (contours de fenêtres, prises électriques, sorties de ventilation). Un test d’infiltrométrie est idéal pour localiser les fuites invisibles.

- Priorité 2 : Isolation des combles. L’air chaud monte, c’est là que les pertes sont les plus grandes. Visez un minimum de R-60 avec un isolant en vrac comme la cellulose soufflée.

- Priorité 3 : Isolation de la solive de rive. C’est la jonction entre la fondation en béton et les murs de bois du rez-de-chaussée. Cette zone, souvent non isolée, est un pont thermique majeur. Une isolation à l’uréthane giclé (R-20 minimum) est très efficace.

- Priorité 4 : Isolation des murs du sous-sol. Isoler les murs de fondation par l’intérieur avec des panneaux rigides (R-17 minimum) rend le sous-sol plus confortable et utilisable, tout en réduisant les pertes de chaleur.

- Priorité 5 : Isolation des murs extérieurs. C’est l’intervention la plus coûteuse et complexe. Elle n’est généralement envisagée que lors d’un changement de revêtement extérieur.

Pour transformer durablement votre maison en un cocon de bien-être, la première étape n’est pas un achat, mais une évaluation. Commencez par un test d’infiltrométrie ou une analyse thermographique via le programme Rénoclimat pour obtenir un diagnostic précis et personnalisé. C’est en comprenant où votre maison perd son énergie que vous pourrez investir intelligemment et créer un sanctuaire de confort pour les années à venir.